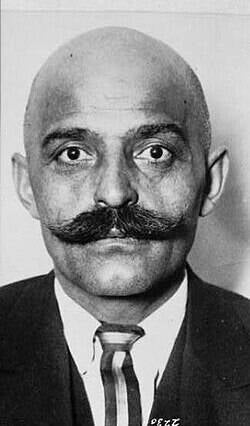

Georges Ivanovič Gurdjieff nacque intorno al 1866 ad Alexandropol, nell’attuale Armenia, da padre greco e madre armena. Le origini etniche e culturali miste segnarono profondamente la sua formazione: da bambino fu immerso in un ambiente di leggende popolari, canti epici e racconti religiosi, elementi che nutrirono la sua immaginazione e il suo futuro insegnamento. Giovanissimo mostrò una curiosità insaziabile per il mistero dell’uomo e della sua coscienza, spingendosi oltre i confini della tradizione ortodossa e avvicinandosi a pratiche e conoscenze proibite.

Negli anni giovanili intraprese lunghi viaggi in Medio Oriente, in Asia Centrale, in India e persino in Tibet, alla ricerca di confraternite segrete e centri di sapere antico. Queste peregrinazioni, di cui lasciò solo testimonianze frammentarie e spesso leggendarie, alimentarono il mito di Gurdjieff come esploratore dell’esoterismo orientale. Egli stesso raccontava di aver incontrato confraternite nascoste e aver appreso metodi di trasformazione spirituale che poi avrebbe trasmesso in Occidente. Che questi racconti siano realtà storica o costruzione simbolica, resta il fatto che plasmarono il fascino enigmatico della sua figura.

All’inizio del Novecento si stabilì a Mosca e San Pietroburgo, dove iniziò a radunare intorno a sé i primi discepoli. In quegli anni elaborò quello che chiamava il “Lavoro” o “Quarta Via”: un percorso di sviluppo interiore che si distingueva dalle vie tradizionali del fachiro, del monaco e dello yogi, perché non richiedeva di fuggire dal mondo ma di trasformarsi nel pieno della vita quotidiana. La sua idea era che l’uomo viva in uno stato di sonno ipnotico, meccanico, e che solo attraverso un lavoro costante di attenzione e ricordo di sé possa risvegliarsi e diventare veramente cosciente.

Con la rivoluzione russa Gurdjieff fu costretto a lasciare il Paese. Dopo anni di spostamenti fondò nel 1922 l’Istituto per lo Sviluppo Armonico dell’Uomo a Fontainebleau, vicino Parigi. Lì combinava insegnamenti spirituali, esercizi di attenzione, pratiche fisiche e danze sacre, che divennero uno degli strumenti più caratteristici del suo metodo. Le sue “Movimenti”, coreografie simboliche eseguite con musica composta sotto la sua direzione, avevano lo scopo di spezzare gli automatismi e risvegliare nuove facoltà interiori.

Negli anni successivi attrasse un numero crescente di allievi provenienti da tutta Europa e dagli Stati Uniti. Tra i suoi seguaci figuravano scrittori, artisti e intellettuali affascinati dal carisma e dall’intensità del suo insegnamento. Gurdjieff non trasmetteva dottrine sistematiche, ma colpiva con aforismi, paradossi, storie allegoriche e soprattutto con una presenza che costringeva chi lo circondava a confrontarsi con sé stesso. Amava dire che l’uomo è una macchina, ma che può diventare altro se trova la volontà di ricordarsi e lavorare su di sé.

Durante la Seconda guerra mondiale visse a Parigi, dove continuò a insegnare nonostante le difficoltà e la scarsità di mezzi. In quegli anni scrisse le sue opere principali, tra cui I racconti di Belzebù a suo nipote, un monumentale libro in forma di allegoria cosmica, e Incontri con uomini straordinari, resoconto semi-romanzato dei suoi viaggi giovanili e dei maestri incontrati. Questi scritti, spesso complessi e volutamente enigmatici, riflettono il suo intento di scuotere il lettore e costringerlo a una riflessione attiva.

Gurdjieff morì a Parigi nel 1949, lasciando dietro di sé una comunità di discepoli che continuarono a diffondere il suo insegnamento. La sua eredità si basa meno su un sistema chiuso di idee e più su un metodo di trasformazione che invita l’individuo a confrontarsi con la propria meccanicità e a risvegliarsi a una vita più reale. Ancora oggi le sue danze, i suoi esercizi e i suoi scritti sono praticati e studiati in tutto il mondo, come strumenti per un lavoro interiore che non ha perso attualità.

Aggiungi commento

Commenti